農薬や化学肥料を一切使わず自然の力にまかせて梅を育てています。

この栽培方法で今年で10年目になります。今では黒星もほとんど発生

しなくなりました。梅林では毛虫もほとんど見なくなりました。

自然の力は人間が考える以上にすごい力があるようです。

梅の木は全部で48本あります。それぞれの木の特徴にあわせて名前を

つけてよい梅の実のなるのをお手伝いしています。

1月~2月

剪定作業

正月が終わると朝梅林に行き、梅の枝の剪定をします。風が無く日が

当たると真冬ですが、ぽかぽかと暖かいです。

枝のバランスを考えて切っていきますので、大きな芸術作品を創って

いる気分です。満足のいく剪定ができると実に楽しいものです。

3月

追肥

葉が出る前に追肥をしています。土の中の土壌菌を育てるのが目的

です。魚粉・米ぬか・油粕の原料に電子 チャージをしながら発酵させ

た有機肥料を使っています。還元電位に土を保つと嫌気性の土壌菌(メタン菌、硝化細菌、脱窒菌、硝酸還元菌)が働きます。

いい香りがしますので、犬やネコが肥料を食べに来ます。

開花・受粉

梅の花が開花するときには、受粉を助けてくれるみつばちが必要で

す。 白加賀種の梅の木は、花粉が少ないため自家受粉ができません。

梅林に 点在する花粉樹の花粉をみつばちが飛び回って受粉を助けま

す。

4月

結実

花が終わると、がくの中に小さな実が現われます。すべての花に

なるわけではありません。また、受粉したものがすべて実になると

も限りません。

このころになると今年の実のなり具合がわかります。天候や気温など

このころになると今年の実のなり具合がわかります。天候や気温など

すべて自然の摂理によるところが大きいようです。

下草のようす

かんとうたんぽぽ

かんとうたんぽぽ

イヌノフグリ

イヌノフグリ ヒメオドリコソウ

ヒメオドリコソウ へびいちご

へびいちご

5月

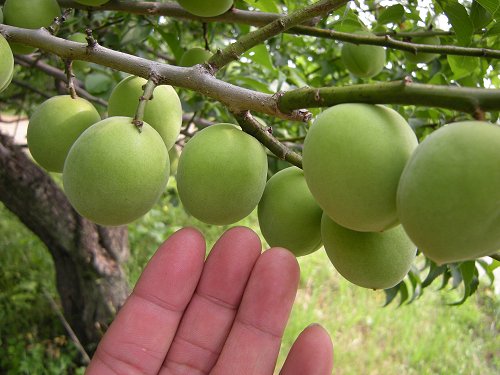

梅の実の成長

梅は実をつけてから約3ヶ月で収穫になります。この間の成長は

目を見張るものがあります。

この時期には何もしません。成長を見守るだけです。

この時期には何もしません。成長を見守るだけです。

この時期はなるべく下草を残し、土が乾燥しないようにします。

雨が少ないときには潅水もします。

梅の木の下に山ふきがたくさん生えます。

梅の木の下に山ふきがたくさん生えます。

6月

収穫

6月に入ると、梅の表面に黒星の斑点が発生します。しかし、

平成25年から 黒星の斑点がほとんど発生しなくなりました。

こんなにきれいな梅が無農薬でできるようになりました。

考えられる理由としては、平成25年に弱っている枝や古い枝を

強く剪定しました。そのおかげで、不作になりましたが、元気

な枝と土が良くなってきてから新しく出てきた枝になり、黒星

の原因である細菌 が枝に繁殖しなかったためと思われます。

これを維持するため に今後も土作りと剪定に力を入れたいと思

っています。

収穫前の梅林

梅の実の重さで枝が垂れ下がりウニのようになってます。

梅雨に入ってからの収穫のため毎日雨が降り、合羽を着て

一粒づつ手もぎで収穫をします。毛虫は一匹いるかどうか

です。自然の力はすごいです。

朝の5時から8時まで収穫。その日に漬け込むためです。

収穫の喜びは格別です。この気持ちみなさんに伝えたい。

雨に濡れてびっしょりでも実に嬉しいものです。

梅の漬け込み

朝収穫した梅の実は中熟になっていますので、すぐに水

で洗い、乾燥します。

乾燥した梅はすぐに塩漬けにします。塩は天然のにがり入

りの塩です。新鮮な梅の味を生かすために、いかに速く梅

酢を上げるかの工夫をしています。焼き塩もその一つです。

焼き塩は乾燥してますので梅酢を速く出させます。

重石を載せて梅酢の上がってくるのを待ちます。

梅酢が上がったら、重石を下ろし保管する。

紫蘇漬け

ちりめん紫蘇は太田市尾島で契約栽培をしています。  朝採りの新鮮な紫蘇をとりに行き、その日のうちに

朝採りの新鮮な紫蘇をとりに行き、その日のうちに

葉っぱを茎からもぎとります。昔の足踏み脱穀機が

威力を発揮します。

朝採りだからこそ葉が新鮮なので良く取れます。

ひと樽40kgの梅に約40kgの紫蘇を使います。

ひと樽に5束の紫蘇を使います。これでも赤色は安定しません。

ひと樽に5束の紫蘇を使います。これでも赤色は安定しません。

とった紫蘇の葉は水で洗浄し、乾燥してから塩をまぶし

灰汁をとります。2回灰汁出しをします。

灰汁をとらないと梅の色が黒ずんだ色になります。

発色した梅酢に梅雨が明けるまで浸けて保管しておきます。

色の発色はその年によって違います。樽によってもです。

7月~10月

天日干し

梅雨が明けると竹のざるに平らに梅を並べて、天日干しをします。

規定の塩分になるまで梅を干します。塩分の管理をしています。

干し上がった梅干は元の赤梅酢の中に戻し保管します。戻すと

乾燥した梅干が赤梅酢を吸い込み梅の色が赤くなります。

梅の表面から塩が噴出したところで仕上げたのが『あかぼし』です。

さらに天日で干して、梅の表面からさらに水分を飛ばし塩

を出します。これが、『おおぼし』です。

塩が出ていますが、不思議と塩じょっぱくありません。これは、

無農薬化して土が良くなったためです。10日以上干しますので

梅の水分が抜けただけ梅の味が濃縮し濃くなっています。後味の

良いすっぱい梅の味の余韻がたまりませんよ。常連さんはこの梅

干に 行き着いていきます。

11月~12月

農閑期